世界でも長寿企業大国と言われる日本。100年企業を業種分類すると、製造業が圧倒的シェアを占める一方、サービス業やインフラ事業は長生きが困難と言われています。そんな中、昭和8年創業の高円寺にある銭湯「小杉湯」をご存知でしょうか。

この銭湯の不思議なところは、小杉湯を起点とするプロジェクトの活発さと、それを取り巻くエンターテインメント性。更に驚くのが、それらプロジェクトを主導しているのは、小杉湯の常連さんたち。彼ら彼女らは口をそろえて「小杉湯に助けられた」という。こんなにも愛される銭湯、小杉湯を知りたい!と思い3代目の平松 佑介さんにお話を伺ってきました。

小杉湯単体での経営のお話を伺えると思いきや、高円寺という街全体のエリアイノベーションのお話にまで広がった銭湯経営についてのお話は必読です。

銭湯を稼業とする家に生まれて

以前、牟田口さんをMeketeerで取材した際、IKEUCHI ORGANICのバスタオルをレンタルできる銭湯があると聞き、小杉湯を訪れたのが最初のきっかけでした。その後も小杉湯を訪れる度に、老若男女が集う独特な「場」の空気が印象的だったので、今回お話を聞ける機会を楽しみにしていました!

ありがとうございます!小杉湯には平日は400〜500人、土日祝日は800人〜1,000人程が訪れています。訪れる方の約60%が半径2キロ圏内で、週1回以上利用するお客様が多いですね。年齢層も20〜30代の方が約5割を占めています。

私が訪れた際も「若い方が多い」という印象を持ちました。銭湯は、ご年配の方が多いイメージだったので驚いた記憶があります。

そうですよね。ぼくが小杉湯を継いだ時から最も多かった年代は20〜30代でした。男女比率は男性の方が多かったのですが、最近では徐々に女性比率も上がってきて、男性:女性=6:4ですね。

最近は、おしゃれな銭湯を各地で見かけることも多くなりましたよね。銭湯ブームと言われることもあると思いますが、平松さんはどのように感じられていますか?

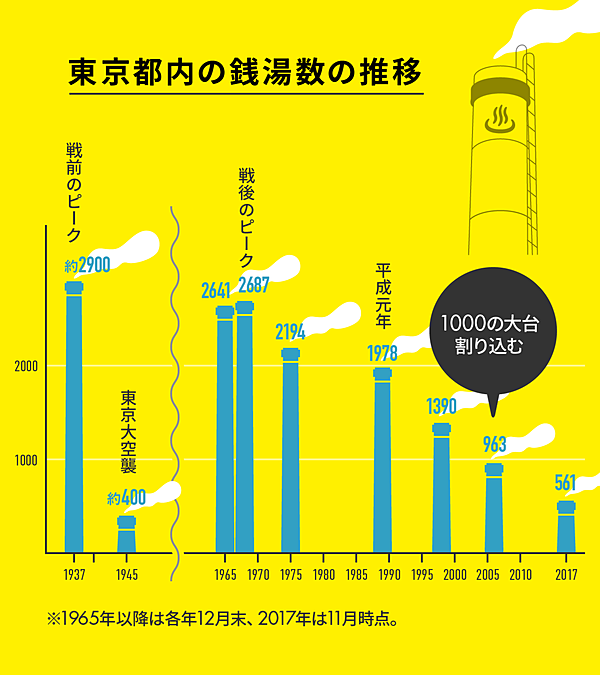

過去、何度となく銭湯ブームは起きているのですが、歴史を振り返ると銭湯ブームは「復興」との相関が強い業界です。特に、1923年の関東大震災、1945年の終戦が大きな分岐点と言えます。

「銭湯」と「復興」ですか…どのような関係があるのでしょうか。

歴史を遡ると、1923年の関東大震災では多くの建物が倒壊しました。倒壊した建物には各地の銭湯も含まれており1923年に一気に銭湯の件数が減ってしまいます。

図版:newspicks「大浴場という「シェア経済」を脈々と支える、北陸出身者の系譜」より引用

当時はお風呂付きの家は少なく、公衆衛生の発展のお陰で、お風呂は家の外で入る文化が根付いていました。そのため震災後の建物の再建と共に、銭湯の数も増え始めます。しかしその後の東京大空襲で再び、銭湯は全国に400軒程まで減ってしまいます。小杉湯は昭和8年創業なので、戦時中に残った400軒の銭湯の中の一軒です。

なるほど…「銭湯」と「復興」がやっと繋がってきました。

戦後から約20年かけて、2,000軒以上の銭湯が造られて、現代に例えると東京23区にあるセブンイレブンの数と同じ数の銭湯があったと言われています。

コンビニの数と同じ数の銭湯がある光景は今では想像できないですね。

おっしゃる通り、その後銭湯は一気に減少の一途を辿ります。理由は、風呂付きの家が増えたからです。だから、それまでの人口推移と連動していた銭湯の数が1968年のユニットバスの技術ができてから衰退の一途を辿るのは「共有」の文化から「所有」の文化への転換とも言えます

つまり、銭湯経営においては、厳しい時代に入っていくのですね…

そうです。ぼくが生まれた1980年からすでに斜陽産業でした。幼少期から周囲からは「銭湯を続けていくのは難しいよね」「銭湯を壊してマンションにしたら一生遊んで暮らせそう」と必ず言われたほどです。東京の銭湯であれば、お客さんが減り続ける銭湯経営よりは、今ある土地をマンションにして家賃収入を得る方が楽ですもんね。

世知辛いですが、合理的な意見とも言えますね…。周囲から色々と言われてきた中でそれでも、小杉湯を継ぐ決意をされたのはなぜなのでしょうか。

子どものころから、斜陽産業という市場での位置付けや、周囲からの評価とぼく自身の見えていた世界にギャップがあったんです。ぼくのおじいちゃん、父親が努力しつつも楽しそうに働いている姿を間近で見ていて、小杉湯は地域から愛される人気のある銭湯でした。歌舞伎の世襲制に似ているかもしれませんが、長男だからという覚悟や葛藤はありつつ、36歳の時に3代目を継ぎました。

具体的にどのような葛藤だったのでしょうか。葛藤から決意に至るきっかけもお伺いしたいです!

小杉湯を継ぐ上で、斜陽産業という外的要因も相まって「孤独な戦い」になることを覚悟していました。そのため、ぼく自身の世界が狭くなるような危機感や不安を常に感じていました。

その危機感を振り払うかの如く、20代は会社員として働き、30歳でベンチャー企業を立ち上げてから約6年間、会社経営をしていました。ベンチャー企業の立ち上げが速く走る100メートル走だとすると、小杉湯の家業は代々続く駅伝のような感覚です。だから、たすきを受け取らないわけにはいかない。ぼくの中で「小杉湯を続けない」という選択肢はありませんでした。

平松さんが3代目を継ぐ前のお話をもう少しお伺いしたいです。

ぼくが会社員として働いていた当時は、スタートアップやベンチャーで働くことが今よりもメジャーではなく、大企業で働きながら年功序列の賃金で安定した生活を求める風潮が強かった。しかし、いつかは小杉湯を継ぐと決めていたので、大企業で長く働くよりは「どうすれば社会で挑戦できるのか」を目的として就職先を決めました。他の人よりも社会で挑戦できる時間が少ないぼくにとって、短期的に一番成長できる職種を考え、不動産営業に就職しました。

結果、4年目で全国1位の営業成績を収めたタイミングで、BtoCからBtoBの世界へ新しい挑戦として、人事や採用周りのコンサルティング事業会社を友人と立ち上げました。新卒や中途採用周りをメイン事業に、大手のタクシー会社ではタクシードライバーの新卒採用からチームの立ち上げを担っていました。

働きだすと、あっという間に30歳になってしまうくらい怒涛の日々を過ごすなかで、平松さんは一貫して「挑戦」というテーマがしっくりくるご経歴ですね。その後、3代目を継ぐ決意をするわけですが、どのようなきっかけだったのでしょう。

子供が生まれて3歳になったタイミングですね。ある日、子どもと遊んでいたら「お父さんお仕事いかないで」と何気なく言われたんです。会社員のお父さん方はよく言われることかもしれないのですが、ぼくの幼少期は、家に帰ったら当たり前のように両親がいる環境で生まれ育ちました。だから、子供には「ただいま」と言うより「おかえりなさい」と言いたいと思ったのが小杉湯を継ごうと決めたきっかけですね。

100年後も小杉湯を残していくことの意義

2016年に小杉湯3代目を継がれてから、幼少期から見ていた景色と違いはありましたか。

継いでから最も驚いたのは、ぼくが想像している以上に小杉湯に若い人が多かったことです。斜陽産業での孤独な戦いを覚悟していたぼくにとって、バイタリティに溢れた若いお客さんに出会える機会を逃しちゃいけないと思いました。

市場としても新たにスーパー銭湯やサウナに該当するレジャー体験施設が誕生し、昨今のサウナブームにも繋がっています。「小杉湯はサウナをやらないのか」と言われたこともあります(笑)

安直かもしれないですが、今まで銭湯に訪れる機会のなかったお客さんもサウナをきっかけに小杉湯を訪れてくれるかもしれない…と考えてしまいました。

昨今のサウナブームに乗って、後10〜20年の売上だけを考えればサウナ作った方が絶対いいんですよ。しかし小杉湯の場合、建物が登録有形文化財なので簡単に改築工事が出来ません。そのため、ハード面での投資は50〜100年の長い時間軸で考えないといけない。ただでさえ、国が指定する重要文化財とは異なり、登録有形文化財は私有財産を登録している体裁上、修繕費等の補助があるわけではありません。それでなくとも毎年、数百万円の修繕費がかかるのでサウナを増築すればいいという簡単な話でもないんです。

重要文化財と登録有形文化財の違い、知らなかったです…。銭湯というよりは、もはや神社仏閣に近いですね。

昔は神社仏閣が住民票を管理していた時代があったと聞きます。つまり、小杉湯の建物を残すことに意味があると考えています。だから、ぼくの目的は「100年後もこの建物で小杉湯を続けること」。しかし、3代目を継いで約6年間経営してきて分かったことは、銭湯だけを続けることはとても難しいということです。

売上比率としては、入浴者数に伴う入湯料や、関連グッズなどが多いのかなと思うのですが、平松さんが継がれてからの売上比率や訪れるお客さんの変化はありますか。

おかげさまで入浴者数は増えて、売上も増えています。しかし、高度経済成長期以降から銭湯が減少の一途を辿っているように、年々銭湯を続けていくのは難しくなってきています。来年潰れるという話ではないですが、現状のままでの存続は出来ないという金銭的面での危機感は常にあります。

銭湯だけではなく、町の本屋さん、喫茶店などもブームはありますが、店舗の絶対数は年々減っているのが現状です。そのため、小杉湯単体だけで考えるのではなく、小杉湯を中心に点と点を繋いだ半径500メートルの面として捉える必要があると考えています。

図版:加藤優一(@kato_yuichi)

なるほど…銭湯単体で見てしまうと、どのように新規のお客さんを増やすかや、常連さんになってもらうかというファンマーケティングなどの話になるかと思いきや、街全体で考えていくのは目から鱗です!

小杉湯だけではなく、銭湯業界存続への危機感が、結果として向き合う範囲を広げています。「今のままじゃ続けられない」ということは分かっている。だから、銭湯単体で売上を上げるだけではなく、寄付や行政からの支援が必要かもしれないし、企業とのお金の流れを作る必要があるかもしれないし、複合的な要因があると思います。正直まだ明確な答えは見つけられていないです。

なぜ、人々は小杉湯に集うのか。

小杉湯には常に人が集まり、繋がり、広がっていくイメージがあります。その中で芽になる前の、様々な種が植わっていているようにお見受けしますが、平松さんはどのように感じられていますか。

小杉湯を起点に共同体の繋がりは出来始めていると思います。小杉湯の想いに共感してくれる人も増えてきていて、その人たちの繋がりが、別の新たな繋がりを生んでいるのは感じていますね。今後も、ローカルかつ、ニッチで深い取組みの重要性を実感しています。

お金の流れ以外に小杉湯の存続において、「人」は欠かせないですよね。小杉湯という「場」を介しての空間や場づくりで工夫されているところはありますか

小杉湯となりの外観

様々な分野の専門家と銭湯の掛け算によるいろんなプロジェクトが生まれる中で2017年から小杉湯のファンの人たちが集まり「銭湯ぐらしプロジェクト」が始まりました。2020年3月16日には「小杉湯となり」という銭湯付きセカンドハウスもオープンすることができました。銭湯のある暮らしを体験できる場所として、小杉湯が場所を提供し、運営しているのは小杉湯のファンの方なんです。

「無理をしない」「努力して仲良くなろうとしない」「自立していてマイペースを大切にする」「飾らない」「自分を魅せようとしない」「互いの肩書を押し付けない、否定しない」など様々な人がいるからこそ許容する心が大事です。ぼくたちは日常の余白にある豊かさを大切にしたいと想いから「自己受容感」と「ケの日のハレ」と定義しています。

「自己受容」と「ケの日のハレ」ですか…?定義された背景をお伺いできますか。

SNSの発展により、自己肯定感を高める体験の需要が増えたと思うんです。それ自体は良いですが一方で、他人と比較して落ち込んでしまうことも同時に増えてきている気がするんです。自己肯定感を❝上げないといけない❞同調圧力の結果、自己否定が増えるというパラドックスというか。

小杉湯に集まる若い世代は、どちらかというとそういう社会に疲れたり、苦しんでいる人が多くて、「こうあるべき論」で溢れる社会と自分との「間」を求めているのではないかと考えています。

「間」とは、グレーゾーンのようなものですか?

開店前の小杉湯の更衣室

「間」とは自分も他者も受け入れられる自己受容感が感じられる空間と定義づけています。銭湯は、1人で気軽に来ることができ、誰と一緒に居るわけでもないが、多世代を感じることができる空間なので孤独は感じない。頑張れなかった日があっても誰から非難されることもないので、自分を認めてあげて欲しいんです。非日常を「ハレ」、日常を「ケ」とするのであれば、頑張った日も頑張れなかった日も、小杉湯に来てお風呂には入れたら良しとする、日常の中の非日常「ケの日のハレ」という日があってもいいのかなと。

日本のお風呂文化は日常的に銭湯に行く人もいれば、家にお風呂があるのにわざわざ銭湯に入りに行く人も多い。「ケの日のハレ」という表現はピッタリですね。

インターネット上では、個人の距離は近く狭くなる一方、公共の場はコンプライアンスの厳格化で個人との距離が遠くなっていってるとぼくは思うのです。結果、「個人」と「公共」の分断が広がり「間」がなくなった結果、孤独感が広がってきていると考えるようになりました。

ぼくが小杉湯を継いだ2016年は、高度経済成長からバブル期を経て、所有するだけでは幸福感は満たされないと考える人も増え始めた時期でした。そのため、「所有の文化」から「シェアする文化」への変化で、シェアリングエコノミーという考え方が徐々に浸透していたタイミングでもありましたね。

車業界を例にしても、カーシェアの検索ボリュームも2016年前後で一気に伸びているので所有からシェア文化の変化を感じやすいですね。

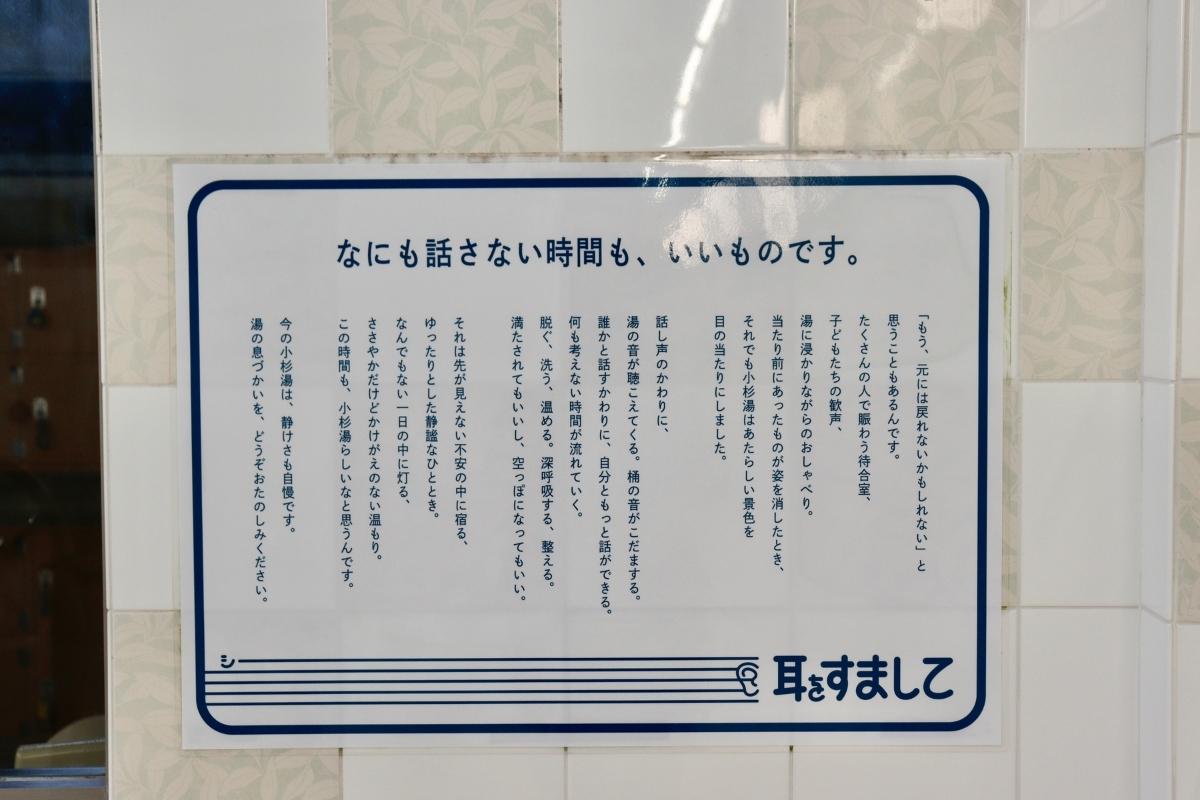

そうなんです、小杉湯は「シェアする文化」に加えてサイレントコミュニケーションの「場」であると考えています。

サイレントコミュニケーション…?

小杉湯に訪れる方は、気持ち良いお風呂に入ることを目的としています。つまり、積極的なコミュニケーションを目的に来られる方は多くはないです。

しかし、銭湯に来ると顔なじみの地域の人たちがいたり、いつも同じ時間に会う人がいたり、目があったら会釈をしたり、挨拶をする人がいますよね。人との繋がりを感じることができる中距離的なご近所関係を「サイレントコミュニケーション」と呼んでいます。これが、銭湯の重要な役割だと思うんです。

浴室に貼ってあるポスター「耳をすまして」

都内に住んでいると、マンションのお隣さんの顔を知らないばかりか、エレベーターで一緒になるのも少し敬遠してしまいます。エレベーターに同乗した人が同じ階だとわかると気まずささえ感じる時があります…(笑)

だからこそ銭湯のような「シェアリングエコノミー」かつ、「サイレントコミュニケーション」の場が求められるようになったのかなと。1人で行くことができ、他人を近くもなく遠くもない距離で感じることで、「人と人」ではなく「顔と顔」の関係性の分母が広がる居場所とでも言いましょうか。

なるほど!小杉湯になぜ、人が集まるのかが外から見るととても不思議だったのですが、平松さん自らが旗を立ててコミュニティ作りをしたというよりは、人が集まってくる場から自然発生的に生まれた副産物だったんですね!

仮説から逆算して仕掛けたというよりは、有機的に人が繋がっていった結果、様々な種が芽吹いて、その種がまた別の芽を育てる循環を生んでいきましたね。

だから、小杉湯発案のプロジェクトもスモールスタートを意識しています。小さく始めたプロジェクトに人が集まって別のプロジェクトと掛け合わせることで、新たなプロジェクトになるなど、様々な化学反応を経て大きくなっている気がします。

プロジェクトの具体例はありますか?

小杉湯では、「もったいない風呂」というお風呂を毎日色々な種類で実施しています。

浴室に貼ってある「おふろカレンダー」には当月の変わり種のお風呂の予定を確認できる

小杉湯には「綺麗で清潔で気持ちいい」という家訓が先代からあります。どうすれば気持ちのいい風呂に入ってもらえるかを考えた時に、ゆず湯や、しょうぶ湯のように天然のものを入れた風呂はすごく気持ちいいと思ったんです。しかし、入ってもらいたい気持はありつつも、全ての材料を買ってるとコストがかかってしまう。

そしたら、小杉湯に通ってくれていたお客さんに、たまたま徳島のみかん農家さんがいらっしゃって、傷ついたり、落ちてしまって出荷ができないみかんを提供してもらい「もったいない風呂」を始めました。

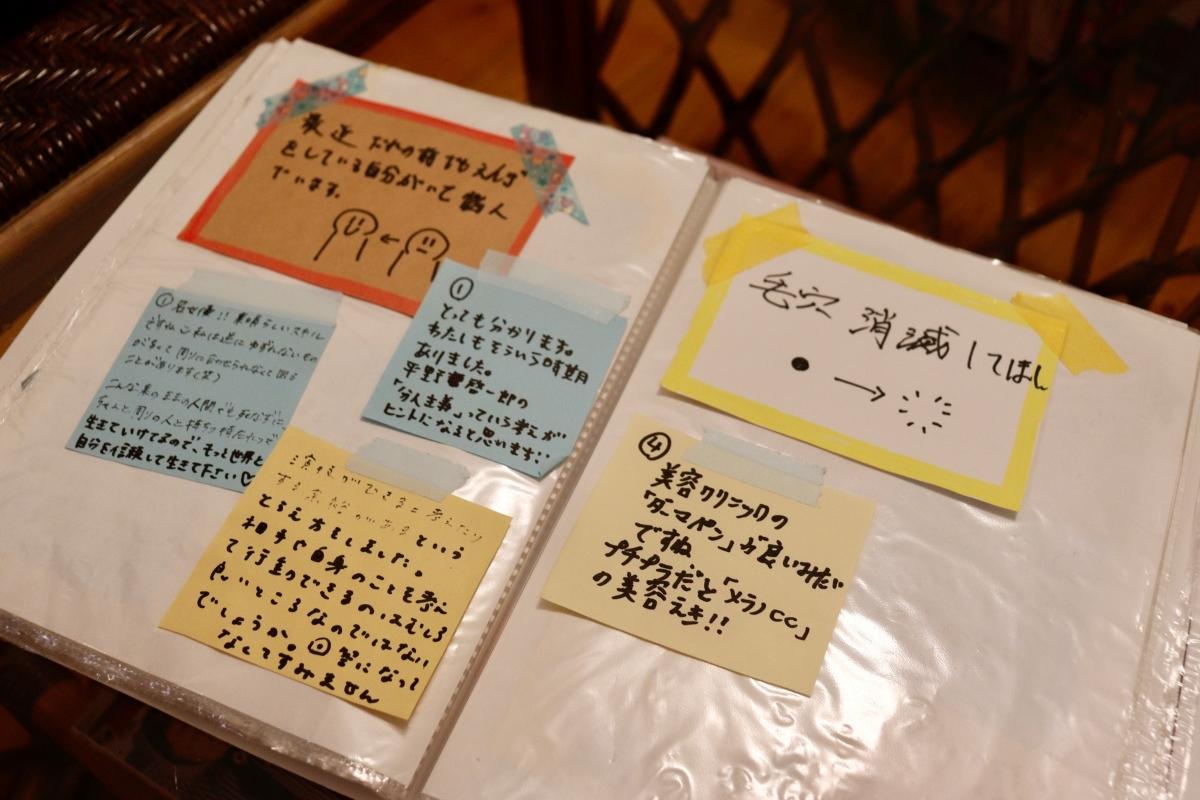

当たり前ですが、銭湯で入浴中は皆さん携帯を持っていないですよね。だから、浴室に貼ってある読み物やポップなどのアナログ情報を読んでもらえます。そこで、生産者のストーリーや想いを読んで、お風呂を上がると番台でその実物が買えるんです。この一連の流れで買ってくださるお客さんも多くて。

認知から購入まで完璧な動線ですね……!今のお話が自分のことかと思うくらい、同じ行動経路を辿っていました(笑)

最近では、クラフトコーラのシロップを作ったときに出る残渣(ざんさ)という搾りかすを入れたお風呂が、クラフトコーラの香りも体験でき、テキストのアナログのコミュニケーションも掛け合わされてすごく好評でした。

お風呂文化の更なる発展を

最後に、平松さんの見ている銭湯ブームを長期的なムーブメントにする展望をお伺いしたいです!

「小杉湯を続けていくこと」は今後も変わらない軸になります。そのために、小杉湯だけの話ではなく昨今の銭湯ブームを起点に銭湯に来てくれる人の分母を増やさないといけないですね。それは、銭湯だけではなく、スーパー銭湯もサウナを含めて広義の意味で家の外でお風呂に入る人を増やしていくことが大切です。

一方で、家の中でお風呂に入る回数も増やしていくことも大事だと、先日入浴剤メーカーさんと話したばかりでもあります。KPI化するのであれば、家の中と外でお風呂に入る回数を増やすことがわかりやすく目指す指標ですね。

面白い!お風呂に入る回数を増やすことで、化粧をする回数も増え、クレンジングを使う人も数珠繋ぎで増えるとお風呂関連のメーカーさんを超えて取り組みが広がりそうですね。

日本人にとってお風呂は「文化」です。だから、銭湯単体だけではなくお風呂文化を発展させていきたいですね。そう考えると向き合うべき範囲は広がるし、やるべきことは常に生まれてきます。だから、目の前にあるやるべきことにまずは取り組む。その先にまた新しい出会いがあり、それにより生まれる風景もあると思っているので!

編集後記

編集後記小杉湯としてどうしていくべきかというビジネスのお話になるかと思いきや、良い意味で見ている視点が変わるお話ばかり。銭湯に限らず、文化を伴う商いでは先人の積み上げてきた努力と歴史があり、変化に寛大なこともあれば、反発を生むこともあるだろう。

ただ、売れれば❞良い❝わけではないのだ。経営として捉える期間も50〜100年という自分の生きている期間以上の年月を見据えるだけではなく、都度変化する時代にどのようにフィットさせていくかの視点は、変わらないために変わり続ける努力をビシビシと感じる時間でした。

インタビュー後に開店前の小杉湯を案内していただいた。そこで、更衣室にあるお悩み相談掲示板の盛り上がりに目が留まる。オフラインでのアナログ感、匿名性に加えて銭湯更衣室というクローズでのやり取りがコミュニケーションを活発化させるのは、オンラインでのテキストコミュニケーションに慣れ切ってしまっている自分にとって、とても興味深い事象だった。

執筆:杉山美和

取材:杉山美和

編集:賀来重宏

写真:志賀宏洋・小杉湯さまより提供